核心提示: 河南鲁山县王延芳一家在合法翻建危房过程中,遭遇邻居封家的持续阻挠。尽管王家持有合法手续,且多次报警并进行调解,但施工屡次中断,新房至今无法入住。这一事件不仅反映出邻里矛盾的复杂性,也凸显了基层执法在处理此类纠纷时面临的挑战。

一、合法翻建:从危房到新居的期盼

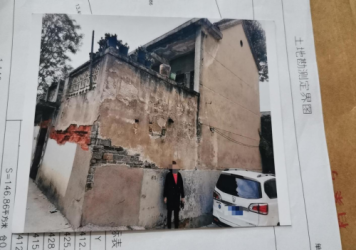

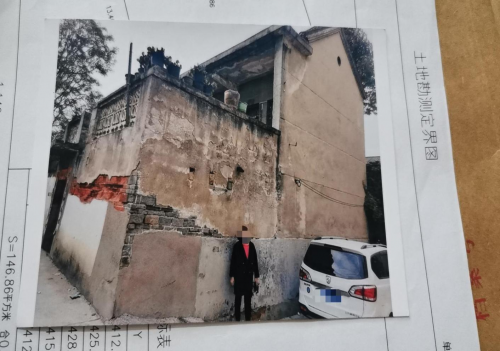

鲁山县城关镇建设街的居民王延芳,面临着一个迫切的居住难题。她家所住房屋是婆婆袁某某于1989年获批的宅基地,经过多年风雨侵蚀,房屋墙体开裂、地面塌陷,已成危房。为了保障家人的居住安全,特别是考虑到家中还有一位残疾军人公爹,王家于2023年向相关部门提交申请,并获得原址翻建的合法批文。

然而,王家的重建之路并非一帆风顺。在施工初期,后邻封家提出低价购买王家宅基地的意向,遭到拒绝后,邻里间的矛盾开始显现。封家成员开始以各种理由阻挠施工,使得原本简单的翻建项目变得异常艰难。

二、冲突升级:从协议到暴力阻挠

2023年2月,在拆除危房时,封家用私家车停在王家墙根,阻碍施工。在巨大的压力下,王延芳被迫与封家签订一份协议,将原规划10.05米的房高限制为6.7米。这本是王家为了尽快推进施工而做出的让步,但矛盾并未因此止步。

到了2023年10月至11月,双方的冲突进一步升级。封家成员封某带人进入王家,与王延芳发生肢体冲突,并追打录像取证的王家舅妈赵某某,致其出现胸闷、头晕等不适症状。王家多次报警,但据王延芳所述,鲁山县辖区派出所未能对施暴行为作出明确处理,仅以“事实不清”为由未予立案或处罚。

面对困境,王延芳曾尝试通过上访解决问题。在协调下,双方签订了调解协议:王家向封家补偿2万元,封家承诺不再阻挠建房。然而,封家不久后便以“日照分析”为借口,继续阻碍施工。尽管随后由专业机构出具的《日照分析报告书》明确指出,王家即使建成9.81米高的房屋,也不会对封家采光造成影响,但这一报告并未能化解矛盾。

进入2024年6月,封家对王家施工的阻挠行为愈发激烈,不仅阻拦工人填墙、粉墙,还曾砸开王家门锁、扒掉部分屋顶,甚至有封家成员亲自参与其中。王家再次多次报警,但施工中断的局面依然未能得到根本性改变。

三、调解无效与生活困境

在矛盾持续发酵的过程中,琴台街道办曾居中协调,但一份提出于5月14日的调解协议未能最终生效。这份协议对王家的房屋高度、二层后退距离等细节提出了更为苛刻的限制,并要求王家支付补偿和违约金。由于条款过于严苛,王延芳未予签字,因此该协议并未形成法律效力。然而,封家仍以此为由,继续阻挠王家的施工进程。

持续的阻挠给王家的生活带来了严重影响。由于后墙无法完成粉刷,每逢雨天,房屋便出现渗水、墙皮脱落的情况,导致屋内潮湿,至今无法入住。王延芳一家三代,包括年迈的公爹,被迫长期在外租房居住,生活陷入困顿。

四、法律与人情:基层治理的挑战

王家与封家之间的纠纷,不仅仅是简单的邻里矛盾。它触及了公民的合法财产权利、居住权,以及基层执法机关在处理民事纠纷中的作用。王延芳不解:“我们手续齐全,为何合法建房却如此艰难?暴力阻挠、毁坏财物的行为为何得不到制止?”

这一事件也暴露出基层执法在处理此类复杂、持续性纠纷时的困境。如何在不加剧矛盾的前提下,既保障守法公民的合法权益,又能有效制止违法行为,对基层治理是一个现实的考验。

目前,王延芳一家仍在外租住,新房的后续施工进展缓慢。这一事件仍在发展中,其最终走向也牵动着当地居民的关注。这一案例也提醒社会各界,基层治理的每一个环节,都关乎普通民众最基本的生存权益与社会公平正义的实现。

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 民生频道

| 民生频道