继在红安开展红色文化调研之后,2025年7月下旬,湖北大学旅游学院研究生“红途先锋探索”暑期社会实践团继续深入革命老区,走进河南新县。团队相继参访许世友将军故居、列宁小学红田、鄂豫皖苏区首府革命博物馆和刘名榜同志故居及首府烈士陵园,在与历史对话、与地方交流的过程中,团队成员从多个维度感悟革命老区的精神厚度,并思考红色文化在新时代的创造性转化与活化路径。

将军故里:一场关于“铁骨”的跨代对话

在许世友将军故居,简朴的陈设与斑驳的史料映照出这位“硬骨头将军”的非凡一生。许世友因敢打硬仗、作风耿直而广为人知,他“宁可掉脑袋,不丢共产党人骨气”的誓言至今铿锵有力,成为共产党人精神气质的生动写照。展厅里陈列的旧军装、武器和手稿,让团队成员真切感受到这位将军一生戎马、忠诚无悔的革命历程。

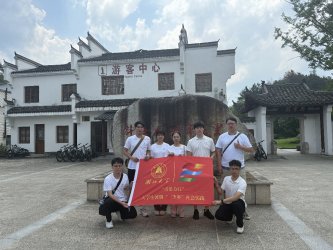

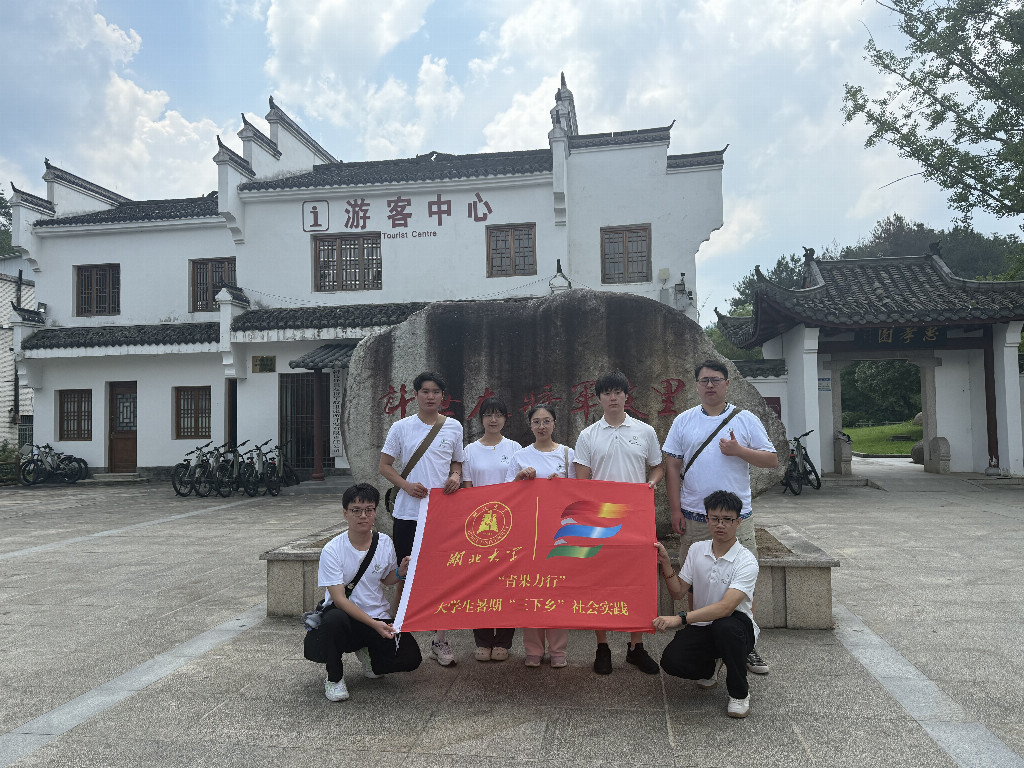

图为实践团参观许世友同志故居合影 郑金秋 摄

调研途中,一位同样前来参观的退休教师与团队展开热烈讨论。他结合自身教书育人的经历谈道:“许世友的硬骨头,不在脾气,而在信仰。他打仗敢冲锋,做人敢担当,这是共产党人最本真的底色。” 他还特别提到,许世友出身贫苦,却在长期革命斗争中始终坚守信念,敢于担当责任,这种精神是对年轻一代最鲜活的教育。

图为实践团在许世友将军故居与退休教师交流现场 刘政 摄

这场即兴对话让团队成员认识到,红色人物并非尘封在展板与档案中的历史符号,而是能够穿越时空、激活现实的精神坐标。许世友的“硬骨头精神”,不仅是革命年代胜利的密码,也是新时代青年面对挑战时需要坚守的品质。团队成员在交流记录中写道:“红色文化的力量,就在于它能够让我们在现实中找到继续前行的方向。”

列宁小学红田旧址:教育与革命交织的红色坐标

在列宁小学红田旧址,团队看到保存完好的旧课桌、泛黄的教材和革命少年们的集体照。讲解员介绍,苏区时期,教育不仅传授文化,更是革命动员的重要形式。学生白天学习识字,夜晚则参与宣传、巡逻和服务,学校成为培养革命接班人的前沿阵地。

红田之名源于一段惨烈历史:1927年12月,黄麻起义受挫后,地主清乡团勾结国民党军队侵犯箭厂河地区,在原为稻田的红田村惨杀程怀天等300多名共产党员和革命群众。烈士的鲜血染红了整块稻田,当地群众因此称之为“红田”。为纪念革命烈士,新县政府在此竖立5米高纪念碑,并镌刻碑文,1979年被公布为重点革命纪念地。

图为实践团成员参观红田纪念碑 郑金秋 摄

团队成员在记录中写道,列宁小学的历史与红田惨案交织呈现出教育与革命从未分离的现实:革命烈士的牺牲为教育提供了精神支撑,而教育又成为革命延续的桥梁。这启示当代研学应超越单一的“看展”,在课程设计中融入历史场景与沉浸体验,让红色精神在新时代以更生动、可感的方式传承,体现“教育即武器”的传统价值。

首府博物馆:制度实践与红色文化的立体呈现

鄂豫皖苏区首府革命博物馆通过丰富的档案资料、作战规划复原和互动展示,呈现了首府在中国革命中的独特战略地位。团队成员观察到,博物馆不仅展示了军事指挥体系和战斗部署,更系统呈现了群众动员、政权建设与制度探索的全过程:作战图上密集的批注记录了指挥决策的逻辑脉络,电报机操作痕迹反映了信息传递与战场响应的紧密结合,会议室复原的陈设则重现了革命指挥、群众组织与政策讨论的交互场景。

图为实践团成员参观鄂豫皖苏区首府革命博物馆合影 郑金秋 摄

讲解员指出,首府作为苏区核心,不仅是军事行动的策源地,更是制度化实践的实验田。在这里,红色文化不仅体现在个人英雄主义或战斗精神上,更通过组织制度、群众动员机制与基层治理创新得到延展与固化,形成可持续的革命动力。

团队成员在笔记中写道:“首府的红色文化展示揭示了革命胜利背后的制度逻辑与群众支撑,让我们理解到红色精神不仅是情感认同,更是社会实践与组织经验的综合体现。”一名队员进一步感慨:“这种深度展示启示我们,在当代红色研学中,应将历史场景、制度经验与沉浸式教学相结合,让红色精神不仅被知晓,更被理解和运用,体现‘教育即武器’的时代价值。”

刘名榜故居与烈士陵园:青春与信仰的注脚

在刘名榜烈士故居,保存完好的书信、衣物和生活用品让团队成员直面烈士短暂而光辉的一生。这位年仅32岁的青年,用行动诠释了“舍小家为大家”的信念,其遗言“革命未竟,愿来生再续”深刻彰显了对理想信念的执着追求。队员们在翻阅家书时,不仅看到个人情感的细腻,也感受到烈士对革命事业的无比忠诚,这种精神力量在静默中传递出鲜活的历史温度。

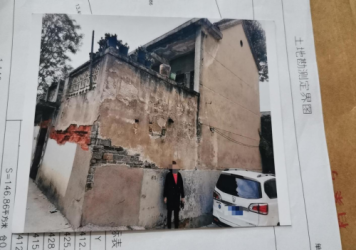

图为实践团成员参观刘名榜烈士故居时查看导览图 项盎然 摄

随后,团队成员前往首府烈士陵园,面对密布的石碑名字,仿佛触摸到了那段硝烟岁月中倒下的无数年轻生命。讲解员低声讲述:“这里安葬的,多是二三十岁的青年。”队员们默立致敬,感受到红色文化的核心不仅是口号和符号,而是以血肉之躯和青春热血铸就的信仰、担当与牺牲。

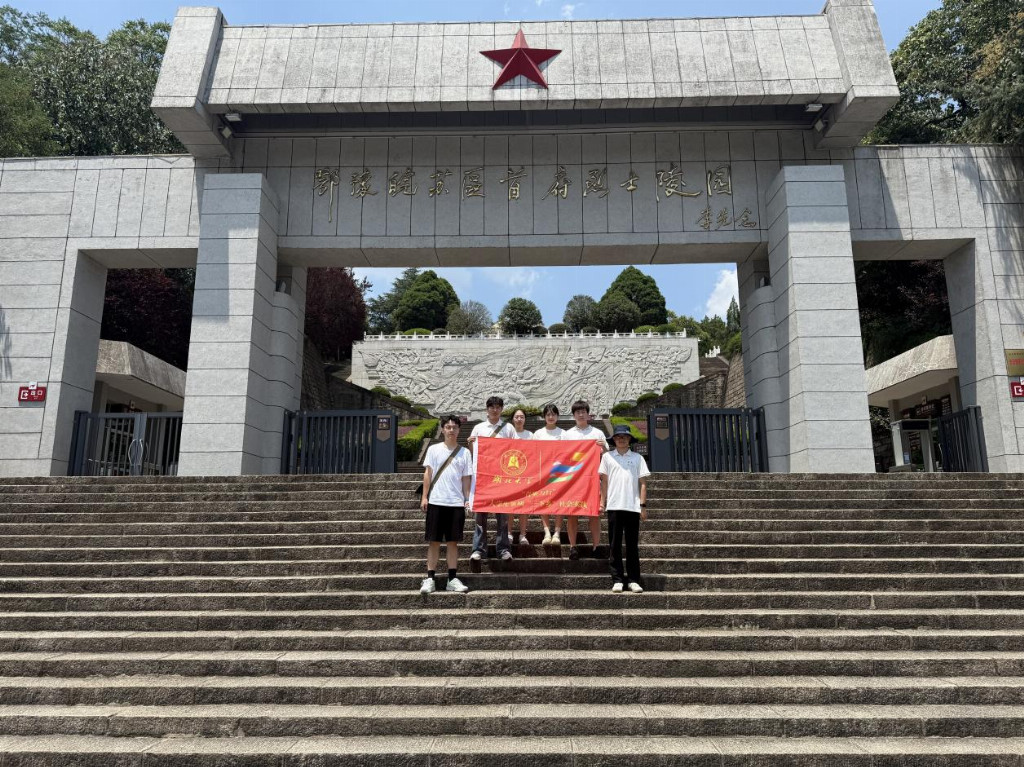

图为实践团成员参观鄂豫皖苏区首府烈士陵园 施杰 摄

一名团队成员感悟道:“烈士的牺牲让我们理解到红色文化的重量,它不仅是历史记忆,更是现实教育的精神坐标。作为旅游与文化专业的学习者,我们应思考如何将这些红色资源转化为富有深度的研学课程与沉浸体验,让青少年在亲身体验中感知责任、理解信念,将历史精神延续到当下。”

青年思考:让红色文化在当代“活起来”

通过此次调研,团队成员在实地体验中更加立体地理解到,红色文化的核心价值不仅在于缅怀历史、追忆先烈,更在于激发现实中的责任感与行动力。许世友将军“硬骨头精神”所体现的坚韧与担当,为青年树立了勇于面对挑战、敢于承担责任的精神标尺;列宁小学红田旧址的教育实践昭示,红色基因的传承需要从少年时期抓起,将革命精神融入日常学习与生活;首府革命博物馆丰富的历史细节与复原场景,则让队员们深刻理解到革命胜利绝非偶然,而是群众基础、制度建设与艰苦斗争共同作用的结果;烈士陵园的肃穆氛围更让人直面初心与信仰的重量——红色文化的力量在于将个人理想与时代使命紧密连接。

结合旅游与文化研究专业背景,团队进一步提出后续实践与创新的思考:首先,应推动红色研学课程体系向“沉浸式+价值引导”升级,通过历史场景复原、互动体验和项目化学习,让青少年不仅“看展”,更能“入情境、入脑、入心”;其次,以典型人物为核心,构建数字化叙事体系与多元文创产品,例如虚拟导览、沉浸剧本、纪录片和互动小游戏,使青年群体能够在参与中感知红色精神,增强认同感与代入感;再次,应优化区域红色资源空间布局与交通衔接,整合各红色点位形成精品线路,同时建设跨区域的数字化宣传与研学平台,实现红色文化资源的系统化、可持续化传播;最后,可探索红色文化与现代旅游产品深度融合,如主题研学营、红色体验式旅游和文化创意产品开发,使红色精神在实践中焕发新生。

团队代表表示:“红色文化不是静止在历史档案中的符号,而是一种能够穿越时空、激发现实行动的精神力量。作为青年学子,我们将以专业视角和实践思考,让革命精神在新时代真正‘活起来’,在教育、旅游和文化传播中延续其价值,让更多人理解、体验并传承这份历史厚度与时代担当。”

会员投稿

会员投稿 手机版

手机版 | 教育频道

| 教育频道